Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 18, Nr. 440

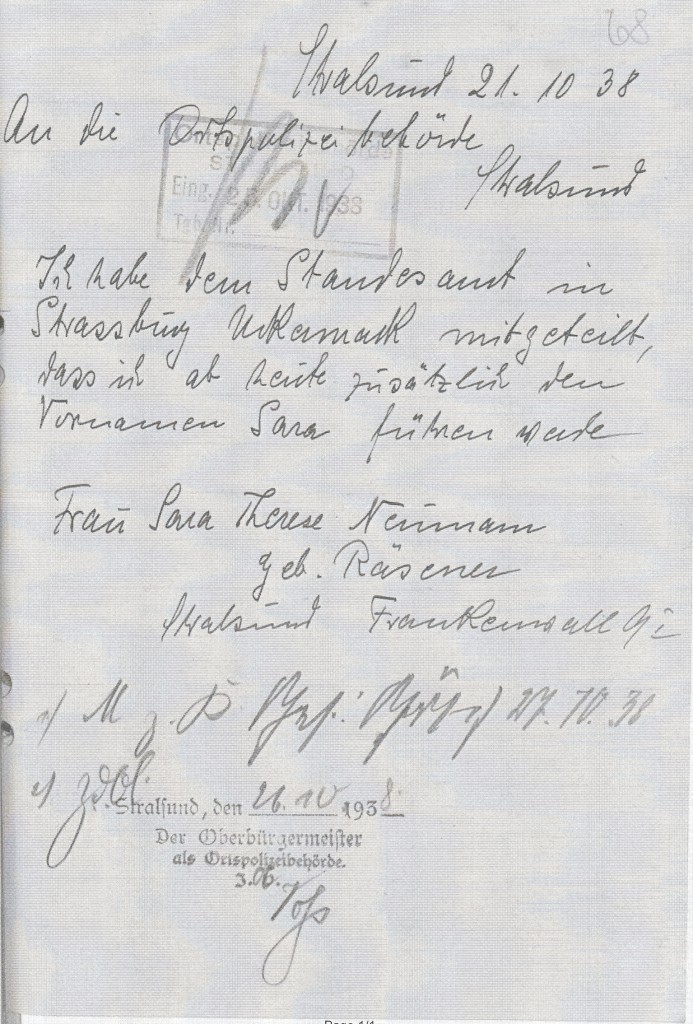

Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 18, Nr. 440

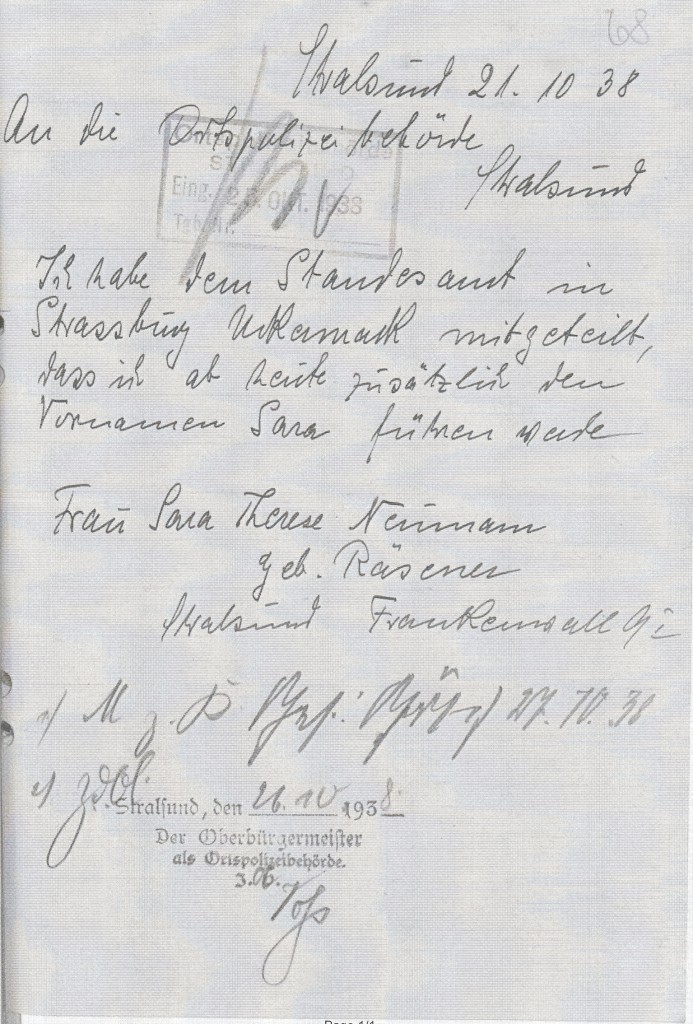

Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 18, Nr. 433

Quelle: Friederike Fechner

Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 18, Nr. 434

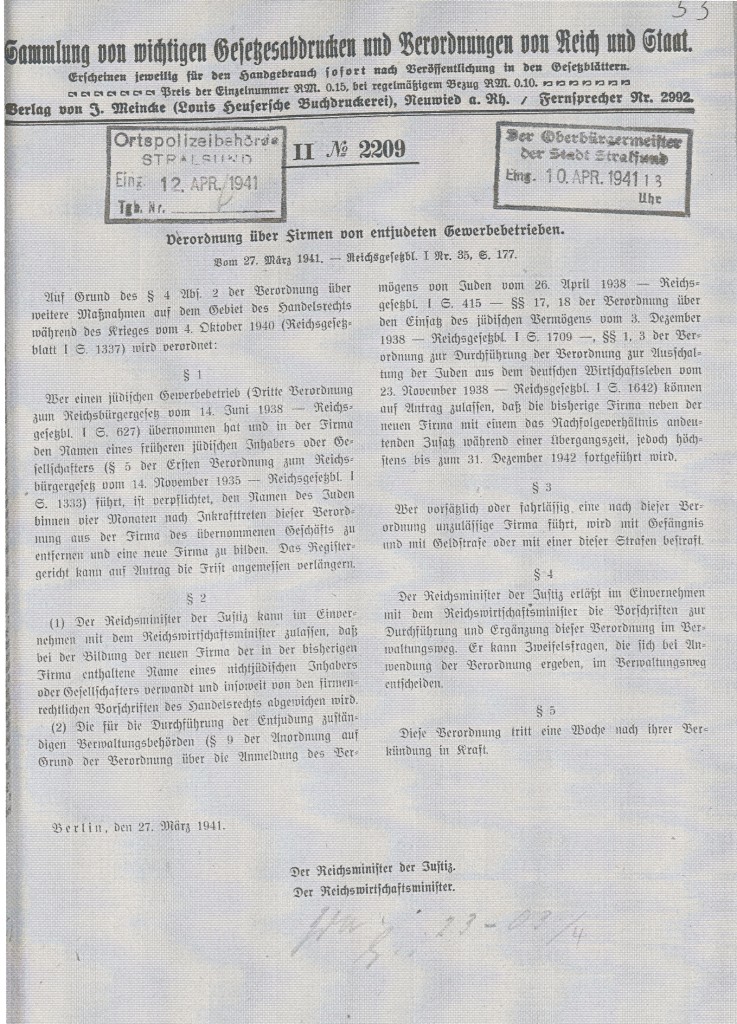

Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 24, Nr. 4588

Quelle_Stadtarchiv Stralsund

Quelle_Stadtarchiv Stralsund